Corona: Virus-Angst und ökologische Generationengerechtigkeit

von Götz-Dietrich Opitz (c), 14.07.2020 (92.972 Zeichen)

Abstract:

Der Artikel vergleicht die Corona-Krise in Deutschland 2020 mit der Spanischen Grippe 1919, der Asiatischen Grippe 1958 und der Hongkong-Grippe 1969. Während die damalige Reaktion der Politik auf diese Pandemien, von denen mehr Junge als Alte betroffen waren, als „empathielos“ beschrieben wurde, wird für 2020 infolge des demografischen Wandels eine gestiegene Empathie zwischen der politischen Klasse und den mit größerer Wahlmacht ausgestatteten, älteren Generationen festgestellt, die generell ängstlicher sind. Sie waren als „Risikogruppen“ im Unterschied zu 1919/1958/1969 weitaus mehr von Covid-19 betroffen als die Jungen. Die deutsche Corona-Politik verfassungsrechtlich fragwürdiger Maßnahmen („Lockdown“) wird als Resultat einer wechselseitigen Eskalation der Angst interpretiert, die von den klassischen Medien und dem Social Web im Angesicht eines „Killervirus“ und in der „Sehnsucht nach (wissenschaftlicher) Eindeutigkeit“ noch verstärkt wurde. Die vermutete Überreaktion des Staates auf die grassierende Virus-Angst ließ eine noch verängstigtere Gesellschaft zurück, deren Entfernung von der Natur mit fortschreitender Urbanisierung und Digitalisierung seit 1969 weiter zugenommen hat. Auch diese Entfremdung führte in der Reaktion auf ein „Naturereignis“ wie das einer Pandemie vom „geduldigen Ausharren zur allumfassenden Prävention“. Die Corona-Politik, die infolge der Maßnahmen unbeabsichtigt zu mehr Toten geführt haben könnte, nahm die größte Rezession in Nachkriegsdeutschland und eine Neuverschuldung auf Rekordniveau in Kauf. Sie lastet als schwere Hypothek auf den Schultern der jungen Generation, die in der Krise loyale Solidarität mit den Älteren bewiesen hat. Da die größte Sorge der Jungen der Klimaschutz ist, fordert der Autor eine ehrliche Aufarbeitung der Krise. Deren Ergebnis muss eine verantwortungsvolle und konsequente Bekämpfung der globalen Öko-Krise sein, die Ursache für die Corona-Pandemie ist. Denn nach der Pandemie ist vor der Pandemie, Umweltschutz ist Menschenschutz – und letztlich Infektionsschutz! Auf dem Weg zu einer sozial-ökologischen Transformation der Gesellschaft kann das systemische Konzept „The Natural Step“ hilfreicher Orientierungsrahmen sein.

Absatzüberschriften:

Demographischer Wandel und Empathie: Die Wahlmacht älterer Risikogruppen

„Teil unseres strategischen Denkens“. Angst vor schweren Erkrankungen

VUCA: Krisenerfahrung und das „Killervirus“ in der „Republik der Angst“

„Stunde der Exekutive“: R-Kurve und Lockdown im „liberalen Pocken-Modell“

Leben in der Quarantäne: Immunsystem, angstbesetzter Stress und Klimawandel

Das „tödliche Dutzend“: Corona und Öko-Krise in der Quasi-Gerontokratie

Zwischen Tier und Maschine: Menschheitsgeschichte als Entfremdungsprozess

„The Natural Step“ und Nachhaltigkeit: Umweltschutz ist Menschenschutz

Im Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland 2020 erinnerten einige Medien an die „aus dem kollektiven Gedächtnis total gelöschte“ Hongkong-Grippe (Marcel Görmann 27.04.20). Ihr waren zwischen 1968 und 1970 weltweit rund 1-2 Mio. Menschen zum Opfer gefallen, für die BRD wurde im Nachhinein eine Übersterblichkeit von rund 40.000 Toten ermittelt. Auffällig aus heutiger Sicht war für Journalisten die staatliche Reaktion auf die schwere Grippewelle, die in Europa damals von Italien ausgegangen sein soll: „Keine Quarantänen, keine Lockdowns und keine Veranstaltungsverbote“ (Andri Morrissey 05.05.20).

Dass erst nach dem Erreichen einer Herdenimmunität die Grippe-Epidemie zum Stillstand gekommen war, bewertete man indes unterschiedlich: Die einen beobachteten, dass „die Menschen die Pandemie einfach hinnahmen“ (Iris Hilberth 18.05.20), sie gingen „damit viel lockerer um“ (Milena Calcagni 16.05.20). Andere Journalisten jedoch bewerteten die Reaktion von Politikern und Behörden als „wahnsinnig kühl“ (Jan Fleischhauer), sogar „empathielos“ bis „fahrlässig“, wie Görmann das Urteil der Wissenschafts- und Medizinhistoriker David Rengeling, Malte Thießen oder Wilfried Witte zusammenfasst – auch im Hinblick auf die zehn Jahre zuvor tobende, etwa 30.000 Menschenleben fordernde Asiatische Grippe. Schul- und Betriebsschließungen seien 1969 „nicht präventiv aus Gesundheitsvorsorge“ erfolgt, sondern erst nachträglich zur Eindämmung der Seuche.

Die Hongkong-Grippe verlief im Vergleich zur verwandten Asiatischen Grippe von 1957-58 insgesamt milder. Das liegt daran, dass 1969 die Immunabwehr der meisten Menschen Antikörper gegen das Influenzavirus enthielt, das die Grippe 1957 ausgelöst hatte und dem neuen Virus ähnelte. In medizinhistorischer Sicht besteht daher Grund zur Annahme, dass die Hongkong-Grippe im Vergleich zur „Pandemie ohne Drama“ von 1957, so der Titel der Studie von Witte (2013), noch weniger dramatisch wahrgenommen wurde. Wittes Studie stellt die Geschichte der Asiatischen Grippe erstmals systematisch dar. Sein Fazit: „Die Grippe-Expertise war nach dem Zweiten Weltkrieg … lange Zeit nicht hoch, … Als Drama wurde die Asiatische Grippe in Deutschland nicht wahrgenommen – weder in Ost noch in West“.

Demographischer Wandel und Empathie: Die Wahlmacht älterer Risikogruppen

Wenn diese bewertenden Beobachtungen zutreffend sind, warum reagierte die deutsche Öffentlichkeit damals auf die Hongkong-Grippe so anders als sie es heute auf das Virus Sars-CoV-2 tut? Wenn man von 1969 ausgehend noch einmal 50 Jahre weiter in die Vergangenheit auf die Spanische Grippe von 1919 blickt, ergibt sich ein wichtiger erster Anhaltspunkt, der eine mögliche Antwort auf diese Frage bereithält. Denn bei jener Pandemie, der laut Robert-Koch-Institut (RKI) schätzungsweise 20-50 Mio. Menschen weltweit zum Opfer fielen, starben hauptsächlich jüngere Menschen, weil sie zuvor weniger Kontakt zu Grippeviren haben konnten als die ältere Generation, so Birgit Lutz-Temsch (SZ 28.04.09).

Im Vergleich zu 1969 soll bei der Spanischen Grippe der Anteil der Toten, die unter 65 Jahre alt waren, 99% betragen haben, bei der Hongkong-Grippe lag deren Anteil an der Gesamtmortalität weniger hoch bei 48%, führt Lutz-Temsch aus. Davon abweichend, zitiert der „Nationale Pandemieplan Teil II“ des RKI von 2016 eine Studie von 1970 (Lindsay / Herrmann / Morrow et al.), wonach „ältere Patienten sowie Patienten mit anderen akuten und chronischen Erkrankungen das größte Risiko hatten, eine Pneumonie zu entwickeln und zu versterben“, ohne allerdings eine bestimmte Altersgrenze zu nennen. Bei der Asiatischen Grippe 1957-58 hingegen beobachtete man zumindest in Polen, dass die „Inzidenz der Influenza bei Kindern und Jugendlichen am höchsten war“.

So scheint es sich heute bei der Corona-Epidemie insgesamt gerade umgekehrt zu verhalten: Laut „demografischer Daten und Symptome / Manifestationen COVID-19-Erkrankter in Deutschland (Stand 05.06.2020)“ des RKI zeigt die Altersverteilung, dass junge Menschen im Alter bis 19 Jahren ein Risiko von nur 6,6% haben, sich – unabhängig von einem milden oder schweren Verlauf – mit dem Virus zu infizieren. Das Risiko für Menschen im Alter von 50-69 Jahren beträgt jedoch 31%, für diejenigen im Alter von 70-89 Jahren beträgt es noch 16%. „Das Risiko einer schweren Erkrankung“ so das RKI weiter, „steigt ab 50 bis 60 Jahren mit dem Alter an“. 86% der in Deutschland an COVID-19 Verstorbenen seien 70 Jahre alt oder älter, der Altersmedian betrage 82 Jahre. Die Lebenserwartung in Deutschland für neugeborene Mädchen beträgt derzeit fast 83 Jahre, für männliche Säuglinge nahezu 78 Jahre.

Die Risikofaktoren für eine – auch tödliche – Erkrankung betrafen also bei der Spanischen und auch bei der Hongkong-Grippe hauptsächlich die jüngere Generation. Bei COVID-19 hingegen ist das Infektionsrisiko für die ältere Generation höher. Besteht hier ein Zusammenhang mit den im März getroffenen Infektionsschutzmaßnahmen? Trägt der demografische Wandel in Deutschland zur Erklärung bei, dass 2020 im Vergleich zu 1969 Bund und Länder ungleich drastischer in das Infektionsgeschehen eingegriffen haben?

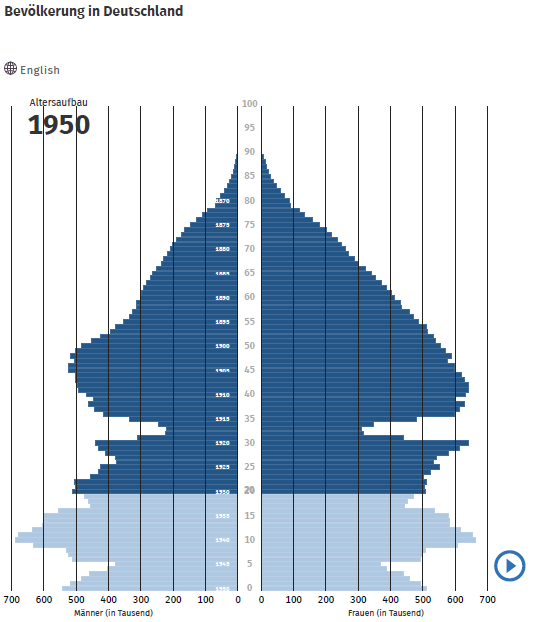

Feststeht, dass sich der Altersaufbau der Bevölkerung Deutschlands in der Nachkriegszeit erheblich gewandelt hat. Laut Daten des Statistischen Bundesamts lebten hierzulande im Jahr 1950 – das erste Jahr nach Gründung der BRD, für das Daten vorliegen – noch rund 21 Mio. Menschen im Alter von unter 20 Jahren. Die Zahl der Menschen im Alter von über 20 Jahren betrug rund 48 Mio., es gab also rund 27 Mio. mehr Menschen in diesem Alter. Die unter 20-Jährigen machten 30,45% der Gesamtbevölkerung aus.

19 Jahre später, im Jahr der Hongkong-Grippe 1969, änderte sich das Bild nur unerheblich: Der Anteil der unter 20-Jährigen an der Gesamtbevölkerung schrumpfte nur sehr leicht auf 30,01%. Die Zahl dieser Altersgruppe betrug nun 23,5 Mio. im Vergleich zu knapp 55 Mio. Menschen im Alter von über 20 Jahren. Deren Zahl war also mehr gestiegen als die der Jungen; es gab nun ca. 4 Mio. mehr über 20-Jährige (ca. 31 Mio.) im Vergleich zu 1950.

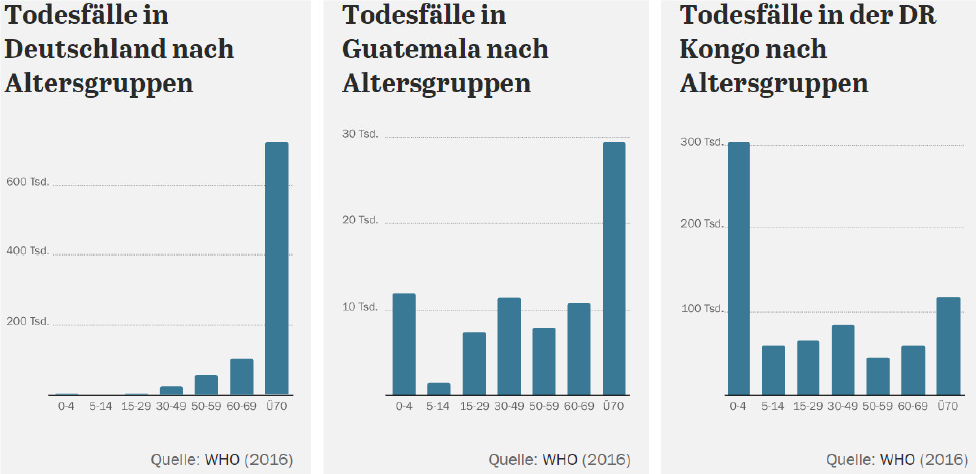

50 Jahre später im Jahr 2019, also ein Jahr vor der Corona-Epidemie, änderte sich indes das Bild erheblich: Die Zahl der unter 20-Jährigen in Deutschland schrumpfte um ca. 9 Mio. auf rund 16 Mio., diejenige der über 20-Jährigen hingegen wuchs um ca. 13 Mio. auf knapp 68 Mio. Von ihnen gab es jetzt knapp 52 Mio. mehr als junge Menschen im Alter von unter 20 Jahren, das sind ca. 20 Mio. mehr im Vergleich zu 1969; der Anteil der unter 20-Jährigen an der Gesamtbevölkerung betrug nur noch weniger als 20% (siehe drei Grafiken):

Diese Zahlen decken sich mit Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, das in historischer Perspektive eine „erhebliche Veränderung der Alterszusammensetzung der Bevölkerung in Deutschland sichtbar“ macht. Laut seiner Daten „sank der Anteil der unter 20-Jährigen“ bis zum Beginn des neuen Jahrtausends „auf unter 20 Prozent ab“ und sei seitdem etwa konstant geblieben. Der Anteil älterer Altersgruppen hingegen steige weiter an. Der Anteil der unter 20-Jährigen betrug 1939 noch 32% und 1871 sogar 44%:

Der demografische Tatbestand einer alternden Bevölkerung schlägt auch auf die soziale Zusammensetzung fast aller politischen Parteien in Deutschland voll durch. Laut Oskar Niedermayer, Politik- und Sozialwissenschaftler an der FU Berlin (bpb 07.10.2017), zeigt die Altersverteilung ihrer Mitgliedschaften deutlich, „dass jüngere Bürgerinnen und Bürger bis 30 Jahre in allen Parteien deutlich unterrepräsentiert sind“. Auf der anderen Seite seien Personen über 60 Jahren „in den Mitgliederschaften aller Parteien außer den Grünen im Vergleich zur Bevölkerung“ sogar „deutlich überrepräsentiert“. Für die Parteien der Großen Koalition ergeben sich folgende Werte: 61-70 Jahre 20% und 71-80 Jahre 21% (CDU) sowie 61-70 Jahre 24% und 71-80 Jahre 20% (SPD). Laut Statista 2020 betrug das Durchschnittsalter der Mitglieder von CDU/CSU und SPD 60 Jahre.

Der schon längst vor Corona-Zeiten festgestellte Trend zur Überalterung der Volksparteien führt zu einer wachsenden Wahlmacht der älteren Altersgruppen, die erstere überwiegend repräsentieren. Dies zeigte sich bei der Europawahl 2019 an dem gestiegen „Einfluss der Generation 60plus“. Georg Thiel, Bundeswahlleiter und Präsident des Statistischen Bundesamtes, machte im Oktober 2019 hierfür in Kombination mit Unterschieden in der Wahlbeteiligung die oben beschriebene „demografische Entwicklung“ als Ursache aus. Diese gerontokratischen Tendenzen zeigen sich auch im Vergleich der 20-49-Jährigen mit der Generation 50+, die beide im Unterschied zu den unter 20-Jährigen über das Wahlrecht verfügen. Von Wählern im Alter von 50+ gab es 2019 6,5 Mio. mehr als 20-49-Jährige. Ihr Anteil an Gesamtbevölkerung betrug 44,71%, der der 20-49-Jährigen aber nur 36,89%.

Hauptverantwortlich für die Corona-Politik auf Bundesebene war der Krisenstab der Bundesregierung. Sein Kern bildeten das Bundesinnenministerium unter Horst Seehofer, aber auch das Bundesverkehrsministerium und das Auswärtige Amt sowie andere Ressorts und Behörden wie das RKI, von denen man relevante Informationen einholte. Der Trend zur Überalterung der Volksparteien spiegelte sich in leicht abgeschwächter Form im Bundeskabinett wider, das die Corona-Politik maßgeblich mitbestimmte. Die Altersspanne der 16 Kabinettsmitglieder reicht von 42 Jahren (Franziska Giffey) bis 72 Jahren (Horst Seehofer). Sieben von ihnen sind zwischen 40 und 49 Jahre, vier zwischen 50 und 59 und weitere vier zwischen 60 und 69 Jahre alt. Das Durchschnittsalter beträgt ca. 54,5 Jahre.

Spielte die altersabhängig unterschiedlich verteilte Wahlmacht in der Bevölkerung eine Rolle in der Corona-Politik der Bundes- und Landesregierungen? Kann man hier von einer, wenn auch unbewussten, Klientelpolitik sprechen? Einer Politik, die vor allem die gesundheitlichen Interessen der älteren Risikogruppen auf Kosten der jüngeren Altersgruppen zu schützen suchte? Kann man sogar nicht nur im Hinblick auf das Durchschnittsalter der beiden Koalitionsparteien, sondern auch auf dasjenige des Bundeskabinetts, ab dem „das Risiko einer schweren Erkrankung“ stetig ansteigt (RKI), von einer Politik im Eigeninteresse sprechen?

„Teil unseres strategischen Denkens“. Angst vor schweren Erkrankungen

Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, da schiere demografische Repräsentation noch keine hinreichende Motivation bedeutet. Vielmehr muss zum rationalen Kalkül von mutmaßlich demoskopischen, wenn nicht sogar wahltaktisch motivierten Erwägungen gerade in von Hektik geprägten Krisenzeiten zwangsläufig ein emotionales Moment hinzukommen, das die Ausrichtung politischer Maßnahmen erklären hilft.

Denn, so die Historikerin und Wissenschaftsmanagerin Imke Rajamani (2019): „Bei allem, was wir erleben und tun, spielen … Gefühle eine Rolle: Sie motivieren Handlungen, sind Teil unseres strategischen Denkens und werden zum sozialen Habitus. Wo immer Menschen Teil einer Entwicklungsdynamik sind, zeigen auch ihre Gefühle Wirkmächtigkeit. Emotionen sind ein wichtiger Antrieb des menschlichen Werdens und somit eine Kategorie von historiografischem Interesse“. Doch welche Emotionen sind bei Corona zentral?

Es gibt namhafte Beobachter, die das emotionale Moment im Corona-Krisenmanagement betonen. Zu ihnen gehört der deutsche Mathematiker, Hochschullehrer und CDU-Politiker Peter Dierich, der von 1990 bis 1994 als Abgeordneter dem Sächsischen Landtag angehörte. Am „Runden Tisch zu den Maßnahmen der Eindämmung der Pandemie“ zeigte er sich Ende Mai in einer kurzen Rede überrascht und besorgt darüber, „wie schnell Angst und Hysterie eine Gesellschaft verändern kann, und zwar zum Schlechten“ (28.05.20).

War also die deutsche Corona-Politik von Angst getrieben? Der hier behandelte Nexus demografischer Repräsentation und politisch-epidemiologischer Maßnahmen ist kein rein quantitatives Verhältnis. So ist zu fragen, welche Qualitäten die Politik in diesem Verhältnis repräsentiert. Wie also sind die vorwiegend repräsentierten Altersgruppen psychisch verfasst?

Ausgehend von Gesundheit als „funktionale Voraussetzung von Gesellschaft“ (T. Parsons), messen die Deutschen diesem Zustand generell höchste Bedeutung zu. Dies geht aus dem Werte-Index 2016 hervor, demzufolge von den zehn wichtigsten Werten der Deutschen der Wert „Gesundheit“ Platz 1 einnimmt. Über kaum ein anderes Thema tauschen sich die Deutschen online in 5,7 Mio. analysierten Postings der populärsten Websites, Communities und Blogs so intensiv aus. Infolgedessen liegt in der Allensbacher Berufsprestige-Skala 2013 der Beruf des Arztes an der Spitze, dicht gefolgt auf Platz 2 vom Beruf der Krankenschwester.

Doch mit welchen Emotionen verbinden die Deutschen den Wert Gesundheit? Und welche Unterschiede gibt es dabei zwischen den Altersgruppen? Hier bringt die seit fast 30 Jahren jährlich vom Infocenter der R+V Versicherung durchgeführte Langzeitstudie „Die Ängste der Deutschen“ Licht ins Dunkel. Sie untersucht die Sorgen der Bundesbürger rund um Politik, Wirtschaft, Umwelt und Gesundheit. Das Fazit von 2019: „Die Ängste steigen, je älter wir werden“, so die Studienleiterin Brigitte Römstedt. Die über 60-Jährigen sorgten sich im Durchschnitt 19 Prozentpunkte mehr als Jugendliche. Besonders auffällig sei die Angst vor einer schweren Erkrankung, die mehr als dreimal so groß wie bei Teenagern sei. Noch größer sei der Unterschied bei der Angst vor Pflegebedürftigkeit, die bei den über 60-Jährigen rund fünfmal so groß sei (67%) als bei den 14-19-Jährigen (14%).

Dem bekannten Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer zufolge wird Angst immer dann krankhaft, wenn sie unangenehme körperliche Symptome verursacht („somatisierte Angst“). Wenn man also die „Ängste der Deutschen“ in klinischer Sicht betrachtet, ergibt sich folgendes Bild: 1998 wurde hierzulande erstmals die Häufigkeit von Angststörungen im Bundes-Gesundheitssurvey detailliert und bevölkerungsrepräsentativ erhoben, damals litten 14% der Befragten binnen Jahresfrist unter Angststörungen.

Im Modul „Psychische Gesundheit“ wurde 2008-11 erneut das Auftreten von Angststörungen im zurückliegenden Jahr erhoben. Es ergaben sich etwas höhere Werte als 1998, etwa 16% der Bevölkerung waren jetzt betroffen. Über die Hälfte von ihnen stand wegen ihrer Beschwerden im Kontakt zum Gesundheitssystem, bei generalisierter Angst – von Personen, deren Angstreaktion gänzlich ungerichtet auftritt – war die Behandlungsrate am höchsten (64,0%). Das bundesweite Zusatzsurvey „Psychische Störungen“ ermittelte, dass „affektive, somatoforme und Angststörungen mit 17,3% in Deutschland weit verbreitet“ seien. Unter den affektiven Störungen sei die „Typische Depression“ die häufigste Einzeldiagnose.

Im Unterschied zur R+V-Studie traf dies allerdings auf alle Altersgruppen (zwischen 18 und 65 Jahren) der deutschen Allgemeinbevölkerung zu. Die genannten Formen von Störungen seien also „kein altersgruppenspezifisches Phänomen“. Der ermittelten Befunde, so die Studie weiter, deckten sich „weitgehend mit entsprechenden Daten aus den USA, Kanada sowie Australien und Großbritannien“. Hier scheint man es mit einem Problem globalen Ausmaßes zu tun zu haben. Denn die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verkündete Anfang 2017, dass die Zahl der Menschen mit Depressionen weltweit rasant steige: 322 Mio. seien 2015 betroffen gewesen, rund 18% mehr als noch zehn Jahre zuvor. Die WHO geht davon aus, dass Depressionen bis 2030 die größte Krankheitslast in den Industrienationen verursachen – noch vor den Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Gemessen daran, kann man davon ausgehen, dass die Politik als Spiegel der demografischen Mehrheitsverhältnisse das Motiv der Angst vor Gesundheitsgefährdung intuitiv aufnahm und in Maßnahmen übersetzte. In diesem gesellschaftlichen Kontext reagierten die politischen Entscheidungsträger auf die in der komplexen „Entwicklungsdynamik“ der Corona-Krise wachsende Angst als „sozialen Habitus“ (Rajamani). Im Sinne eines sich selbst verstärkenden Prozesses reagierte die Politik auf Angst, handelte unter Zeitdruck mit gewisser Panik, welche die Angst der Risikogruppen erhöhte, was wiederum – in einer wechselseitigen Eskalation der Angst – den politischen Handlungsdruck verstärkte. Nicht zu unterschätzen ist in diesem Komplex, dass Politiker gerade in Krisenzeiten unter hohem Erwartungsdruck stehen und auch von Versagensängsten getrieben werden können.

Die volatile Entwicklungsdynamik der Corona-Krise in Deutschland ist wie folgt umrissen: Nachdem Jahre zuvor sowohl die WHO als auch Bill Gates vor dem Ausbruch einer neuen Pandemie gewarnt hatten, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im RTL-Interview am 29. Januar, als in Deutschland offiziell vier Corona-Infizierte registriert waren: „Anlass für übertriebene Sorge besteht nicht“, man sei hierzulande gut vorbereitet. Wenige Wochen später jedoch warnte Spahn am 13. März in einem „Alarmbrief“ (Tagesspiegel) an alle deutschen Kliniken vor dem Beispiel Italien, wo eine der reichsten Regionen Europas überfordert sei. In weiteren Interviews gebrauchte er ein furchteinflößendes Triage-Bild, wonach er die Situation vermeiden wolle, dass man 80-jährigen Infizierten die Beatmungsgeräte wieder abnehmen muss, damit 60-Jährigen geholfen werden kann. Aus Bergamo stammende Bilder von Särgen auf Armeelastwägen wurden weltweit zum Symbol des Sterbens durch das Corona-Virus.

In Verkennung der relativ hohen Qualität des deutschen Gesundheitssystems wurde in furchtvoller Erwartung exponentieller Wachstumsraten die Devise „flatten the curve“ zur Richtschnur staatlichen Handelns: Die Zahl der Neuinfektionen sollte die Belastungsgrenze der deutschen Intensivbettenkapazität nicht überschreiten. Deutschland verfügt jedoch im internationalen Vergleich über eine hohe Versorgungsdichte mit Intensivbetten in Krankenhäusern. Dies geht aus einem Vergleich der OECD auf Basis verschiedener Erhebungen in zehn ihrer Mitgliedstaaten aus den Jahren 2013 bis 2020 hervor. So kamen in Deutschland bereits im Jahr 2017 im Durchschnitt 33,9 Krankenhausbetten zur intensivmedizinischen Versorgung auf je 100.000 Einwohner. Das war ungefähr ein Drittel mehr als in den USA (25,8) und mehr als dreimal so viel wie in Italien (8,6).

Zudem trägt generell zur Entlastung der Krankenhäuser bei, dass Deutschland im Unterschied zu Italien und anderen Ländern über ein robustes System Hausarztzentrierter Versorgung verfügt, dessen Lotsenfunktion unnötige Krankenhauseinweisungen vermeidet, so auch bei Corona-Infektionsfällen: „83 Millionen Deutsche konnten sich auf ein hervorragend funktionierendes System verlassen. Darauf können wir gemeinsam stolz sein“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, am 12. Juni 2020 über die ambulante Versorgungsqualität in Deutschland.

Dennoch schien die deutsche Politik auf dem Höhepunkt der Corona-Krise dazu verdammt zu sein, „auf Sicht zu fahren“, wie eine häufig gebrauchte Metapher lautete. Wie groß das „Ausmaß des Unwissens“ über die komplexen Zusammenhänge ist, versuchte die 3sat-Wissenschaftssendung „Scobel“ mit Verweis auf Sokrates („Ich weiß, dass ich nicht weiß“) im Mai 2020 überzeugend zu vermessen. Durch dieses Nicht-Wissen – im Alltag, in der Arbeitswelt, in der Politik, aber auch in den Wissenschaften – herrscht Unsicherheit. Es wirkt bedrohlich und verursacht Ängste. Doch weiß man beispielsweise dank des Mikrobiologen Sucharit Bhakdi mittlerweile mehr über das neuartige Corona-Virus. Bhakdi forderte schon früh mehr Obduktionen von Corona-Toten, nachdem das RKI noch davon abgeraten hatte. Der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel führte diese dann erfolgreich durch.

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass die älteren Bevölkerungsgruppen 2020 virologisch in weitaus größerem Maß von der Pandemie betroffen waren als 1969 und 1929 bei gleichzeitig gestiegener Dominanz gegenüber der Altersgruppe der unter 20-Jährigen. Im Vergleich zu 1969 beeinflussten diese vom Infektionsgeschehen stärker betroffenen, älteren Risikogruppen im wechselseitigen Verhältnis größerer Empathie zwischen diesen und den politischen Entscheidungsträgern epidemiologisches Regierungshandeln 2020 maßgeblich. Dabei kam das emotional starke Motiv der Angst wahrscheinlich mehr zum Tragen als 1969, als die politische Klasse in der Rückschau „empathielos“ (Görmann) gehandelt zu haben scheint.

Die oben diskutierten Statistiken decken sich mit Stimmen aus der Praxis. So haben laut Schmidbauer „in den letzten Jahrzehnten die Unsicherheiten enorm zugenommen“. Die Zunahme der Ängste hänge damit zusammen, dass nie zuvor so viele Menschen so viel zu verlieren hätten wie heute: ihre Sicherheit, ihre Zukunftschancen, ihren Wohlstand. Auffällig in dieser Hinsicht ist, dass Witte zufolge der „massenhafte Ausfall von Arbeitskräften … in Industriebetrieben“ zur Zeit der Asiatischen Grippe einen „Skandal“ darstellte, da dies „als Sand im Getriebe des `Wirtschaftswunders´ der Bundesrepublik gewertet“ wurde.

VUCA: Krisenerfahrung und das „Killervirus“ in der „Republik der Angst“

Im Jahr 2020 schien aber die Virus-Angst so groß gewesen zu sein, dass man die größte Rezession in Nachkriegsdeutschland bereitwillig in Kauf nahm. Darüber hinaus schien man das Risiko auf sich nehmen zu wollen, den zum übergeordneten Staatsziel avancierten Wert der Gesundheit je nach Patientengruppe unterschiedlich zu gewichten: „Über das Thema Corona sollte man nicht vergessen, dass wir eine Vielzahl von behandlungsbedürftigen Patienten in Deutschland haben“, mahnte Gassen vom KBV Mitte Mai 2020. Doch gibt es noch andere Gründe dafür, dass die Ängste seit 1969 zugenommen haben? Kennen wir wirkliche Katastrophen denn nicht meist nur aus den Nachrichten? Oder ist die objektive und subjektive Krisenerfahrung heute eine substanziell andere als damals?

Ein kurzer Überblick in Schlagworten der 50 Jahre vor 1969 und der 50 Jahre vor 2020 mag erhellend sein: Oktoberrevolution in Russland (1917), Ende 1. Weltkrieg mit 22 Mio. Todesopfern (1918), Spanische Grippe (1919-22), Weimarer Republik (1918-1933), Kriegsfolgen, Hyperinflation, Umsturzversuche, politische Morde (1919-1923), Beginn der Weltwirtschaftskrise (1929), Massenarbeitslosigkeit von über 6. Mio. (1932), NS-Diktatur und 2. Weltkrieg mit 60 Mio. Todesopfern (1933-1945), Nürnberger Prozesse (1945-49), Währungsreform (1948), Berlin-Blockade, Berliner Luftbrücke (1948-49), Gründung BRD, Zündung erster sowjetischer Kernwaffe (1949), „Ohne-Mich-Bewegung“ gegen Wiederbewaffnung (1951-55), Volksaufstand „17. Juni“ in der DDR (1953), Hochwasserkatastrophe (1954), NATO-Beitritt der BRD, Allgemeine Wehrpflicht (1955-56), erstes von neun Anwerbeabkommen für „Gastarbeiter“ (1955-68), Sputnik-Schock, Beginn der Europäischen Einigung mit Römischen Verträgen (1957), Asiatische Grippe (1957-58), „Antibabypille“, Eichmann-Prozess in Jerusalem, Mauerbau in Berlin (1961), Hamburger Sturmflut, Spiegel-Affäre, Kubakrise (1962), Ermordung John F. Kennedys (1963), Atombombe Chinas (1964), Außerparlamentarische Opposition (1966-69), Benno Ohnesorg erschossen (1967), Prager Frühling, Notstandsgesetze, Attentat auf Rudi Dutschke (1968), erste Mondlandung, Woodstock-Festival (1969).

Bezeichnend beim Überblick der ersten 50 Jahre ist, dass die deutsche Krisenerfahrung in der Nachkriegszeit des stabilisierenden „Wirtschaftswunders“ zum einen von den Auswirkungen des selbst verschuldeten Weltkriegs, zum anderen aber auch vom Ost-West-Konflikt geprägt war. Die Abschreckungspolitik gegenseitiger Bedrohung mit dem Atomtod durch die Hauptantagonisten USA und UdSSR im „Gleichgewicht des Schreckens“ verlieh jedoch dem Individuum einen gewissen Orientierungsrahmen in einer bipolar erscheinenden Welt – auch wenn galt: „Je kürzer die Reichweite, umso toter die Deutschen“ (Hans Dietrich Genscher).

Diese Welt war darüber hinaus ab 1969, als sich die Honkong-Grippe auszubreiten begann, von zunehmender Entspannung im internationalen Systemwettbewerb gekennzeichnet. 1969 begannen die Verhandlungen zwischen den beiden Militärbündnissen zu den SALT I-Verträgen, die 1972 in die Unterzeichnung des ABM-Vertrags über die Begrenzung von Raketenabwehrsystemen mündeten. Und 1970 ist das Jahr, in dem die Ostverträge ratifiziert wurden. Sie waren, dem politischen Prinzip des „Wandels durch Annäherung“ folgend, seit der Regierung Brandt/Scheel ab 1969 möglich geworden.

Zudem hatte die Weltgemeinschaft vermehrt Erfolge zu verbuchen, als ab 1967 auf Beschluss der WHO großangelegte Impfaktionen im Rahmen der Strategie der „Ringimpfung“ ein weltweiter Feldzug zur Ausrottung der gefährlichen Infektionskrankheit der Pocken gestartet wurde. Der letzte Pockenfall in der BRD wurde 1972 in Hannover festgestellt. Sind das einige der Gründe, warum man 1969 mit der Grippe-Epidemie „viel lockerer“ (Calcagni) umging? Doch wie sieht die Krisenerfahrung der nächsten 50 Jahre im Vergleich aus?

Hier der zweite Schnelldurchlauf: Olympia-Attentat, Studie „Grenzen des Wachstums“ (1972), Ölkrise (1973), Reform Paragraph 218 (1976), RAF-Terror im „Deutschen Herbst“ (1977), NATO-Doppelbeschluss (1979), Gründung der GRÜNEN (1980), Oktoberfest-Attentat, Wahl Ronald Reagans (1980), Waldsterben (1981), Koalitionsbruch, „geistig-moralische Wende“ (1982), Reagans SDI-Programm, Friedens-Menschenkette, erste HIV-Virus isoliert (1983), Beginn Privatfernsehen, Untersuchungsausschuss Flick-Affäre, Industriekatastrophe in Bhopal (1984), Smog-Alarm, Ozonloch festgestellt (1985), Tschernobyl-Nuklearkatastrophe, Anti-WAA-Demos in Wackersdorf, Anti-AKW-Demos in Brokdorf (1986), „Gib AIDS keine Chance“-Kampagne (1987), Gladbecker Geiseldrama, Flugtag-Unglück von Ramstein (1988), Berliner Mauerfall, Flüchtlingsströme, Wiedervereinigung (1989), Internet-Kommerzialisierung (ab 1989), 1. Irakkrieg/Golfkrieg (1990), Zerfall der UdSSR (1991), Beginn der Jugoslawien-Kriege mit Flüchtlingsströmen (1991), NATO-Intervention in Serbien (1995), CDU-Spendenaffäre (1999), Millennium-Bug/Y2K (2000), Terroranschläge 9/11 (2001), 10 Amokläufe von Bad Reichenhall über Erfurt und Winnenden bis München (1999-2016), Hochwasser/Elbeflut (2002), SARS-CoV-Virus, Vogelgrippe (2002-03), 2. Irakkrieg/Golfkrieg (2003), Web 2.0 (ab 2003), „Montagsdemonstrationen“ gegen Massenarbeitslosigkeit, Tsunami in Südostasien (2004), Finanzkrise (2008), Schweinegrippe (2009), Fukushima-Nuklearkatastrophe, EHEC-Virus (2011), Demjanjuk-Urteil (2011), MERS-Virus (2012), Hochwasser, Gründung der AFD (2013), Entstehung der PEGIDA (2014), Flüchtlingskrise (2015), Wahl Donald Trumps (2016), islamistischer Terroranschlag Berliner Breitscheidplatz (2016), Dürre-/Hitzesommer (2018), „Fridays for Future“, Hitzerekorde in 11 Ländern, Klimakrise (2019), antisemitischer Terroranschlag in Halle (2019), rechtsextremistischer Terroranschlag in Hanau (2020).

Der Überblick legt nahe, dass die deutsche Krisenerfahrung seit 1969 vor allem vom Ende des Ost-West-Konflikts und damit vom Ende der Bipolarität, von Natur- und Umweltkatastrophen sowie von Terroranschlägen unterschiedlicher Herkunft gekennzeichnet ist. Wissenschaftliche Analysen bilden diese Entwicklung ab. So beschrieb im Tschernobyl-Jahr 1986 der Soziologe Ulrich Beck unsere hochtechnisierte Gesellschaft als Die Risikogesellschaft. Die Studie Liquid Fear (2006) des Soziologen Zygmunt Bauman beschreibt den Westen als eine Welt, in der die in der „verflüssigten Moderne“ lebenden Menschen in einem Zustand ständiger Angst vor Gefahren leben, die unangekündigt und zu jeder Zeit zuschlagen können.

Erst 2019 erzählte der Historiker Frank Biess in seinem Buch Republik der Angst die „Geschichte der Bundesrepublik als eine Geschichte kollektiver Ängste“. Von den Vergeltungsängsten während der Besatzungszeit und der vergessenen Angst vor Entführungen junger Deutscher durch die französische Fremdenlegion, von der Angst vor atomaren Krieg und RAF über die „apokalyptischen Ängste“ der 80er Jahre vor saurem Regen und Multikulti bis hin zur Angst vor Migration und Islam: Immer sei die deutsche Politik in verschiedenen „Angstzyklen“ von dieser „Angstkultur“ geprägt. Wobei zu fragen sei, ob diese „Anatomie der Angst“ noch spezifisch deutsch ist oder vielmehr „transnationale“ Befürchtungen spiegelt.

War also in Zeiten der Bipolarität die Katastrophengefahr des Atomtods vom symmetrischen Kräftemessen im Ost-West-Konflikt mit klaren Frontlinien bestimmt, so ging man nach dem Ende des Kalten Krieges davon aus, dass künftige Kriegsführungen „asymmetrisch“ sein würden. Vor allem die steigende Gefahr terroristischer Anschläge, die insbesondere nach 9/11 befürchtet wurden, verlagerte die individuelle Krisenerwartung aus dem Bereich der Geopolitik in die Mitte der Gesellschaft hinein. Das subjektiv wahrgenommene Katastrophenrisiko verschob sich von der weit entfernten Ebene internationaler Akteure auf den Nahbereich nicht-staatlicher Selbstmordattentäter, die im Alltag zuschlagen können – eine Entwicklung weg von konkreter Furcht hin zur Transnationalisierung diffuser Angst.

Angesichts des Wegfalls des einen Feindes entwickelte das US-Militär in den 1990er-Jahren das Akronym VUCA. Es beschreibt die veränderten Merkmale der neuen multilateralen Welt mit den Schlagwörtern „volatility“ (Unbeständigkeit), „uncertainty“ (Unsicherheit), „complexity“ (Komplexität) und „ambiguity“ (Mehrdeutigkeit). Der VUCA-Begriff wurde von der Wirtschaft übernommen, um für die erschwerten Rahmenbedingungen der Unternehmensführung in einer zunehmend globalisierten und vernetzten Welt Rückschlüsse zu ziehen. Sowohl die sich verschärfende Öko-Krise als auch die Corona-Krise lassen sich mit den vier VUCA-Merkmalen umschreiben.

VUCA-Tendenzen lassen sich auch in der Verfasstheit der deutschen Öffentlichkeit ausmachen, die sich von 1969 bis 2020 stark gewandelt hat: Seit der Einführung des Dualen Rundfunksystems in Deutschland 1984 ist der Wettbewerb um die Gunst des Publikums zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem Fernsehen gestiegen. Das hat auch eine Eigenart in der vorherrschenden Redaktionskultur verstärkt, zählt doch der „Negativismus“ nach wie vor zu den wichtigsten Nachrichtenfaktoren. „Only bad news is good news“ und „9 fit bleeds it leads“ heißen die Leitsprüche, die im Auswahlverhalten von Journalisten den Nachrichtenwert von Themen bestimmen – und auch der Wortwahl.

So sticht in der „Aufmerksamkeitsökonomie“ (Georg Frank) der Corona-Krise der „Killervirus“ hervor. Attribute wie diese haben sicherlich das Unsicherheitsgefühl des Publikums erhöht. Auch so manche Grafik zum Infektionsgeschehen hatte diese Wirkung. So erschien beispielsweise in der Printausgabe der SZ vom 21.04.20, wie in vielen Ausgaben zuvor, eine Grafik, welche die Zahl der mit dem Sars-CoV2-Infizierten in Deutschland wiedergibt. Ihre orange-farbige Kurve verläuft extrem steil nach oben.

Sie gibt an ihrem Höhepunkt die Gesamtzahl der Infizierten seit Ausbruch der Epidemie an, schließt also alle in der Vergangenheit Infizierten mit ein. Sie wird allerdings nicht mit den Genesenen und Todesfällen saldiert. Diese kumulierte Darstellungsweise vermittelte den Eindruck, die Epidemie habe noch lange nicht ihren Zenit erreicht – dies zu einem Zeitpunkt, als man über erste Lockerungen debattierte. In dieser Situation musste die Kurve auf viele Menschen Angst einflößend wirken. Wenige Tage später änderte die SZ die Grafik, wie folgende Gegenüberstellung verdeutlicht:

Unter den veränderten Bedingungen des Web 2.0 finden Ängste einen weiteren Verstärker. Das Social Web hat kommunikationstechnische Echokammern geschaffen, in der sich die Sehnsucht nach „menschlichen Gemeinschaften“ (Cluetrain Manifest 1999) widerspiegelt. In ihnen organisieren sich deterritorialisierte Kleingruppen in überschaubare Einheiten – wodurch die öffentliche Arena im Ganzen noch unübersichtlicher geworden ist. Das Paradox vielfältiger Filterblasen bestärkt aus der Sicht des einzelnen Users das Gefühl stabiler Sicherheit im virtuellen Raum und lässt „persönliche Öffentlichkeiten“ (Jan Schmidt) entstehen, die nicht nach gesamtgesellschaftlichen Relevanzkriterien strukturiert sind.

In der Corona-Krise begünstigte das Social Web, in deren sozialen Netzwerken die ansteckende Virus-Angst viral ging, die Entstehung von Verschwörungsideologien. Ihnen stand die Berichterstattung der klassischen Medien gegenüber, deren Beiträge laut einer „ehrlichen“ Stimme „durchaus klingen wie aus der Pressestelle von … Christian Drosten“ (Sonja Zekri 22.06.20). Trotz dieser journalistischen Selbstkritik schien so mancher „Faktencheck“ der klassischen Massenmedien in der „Sehnsucht nach wissenschaftlicher Eindeutigkeit“ begründet zu sein, die „seit Beginn der Pandemie zu einer merkwürdigen Praxis der Diffamierung geführt hat“ (Julian Nida-Rümelin 18.05.20). Die offizielle Corona-Politik, die gemeinsam mit den etablierten Medien eine eigene Riesen-Filterblase bildete, verbannte die wenigen Kritiker dieser Politik in die subalternen Untiefen des Social Web.

Ähnlich wie Nida-Rümelin beobachtete die Hochschule für Philosophie München eine durch „Solidaritätsappelle“ begleitete „Anrufung des starken Staats“, die in eine „Vielzahl von Ausschlüssen“ resultierte und „gesellschafts-kritische Stimmen in Misskredit“ gebracht hätte. Unter Rückgriff auf die Metapher von Hannah Arendt „Denken ohne Geländer“, in der eine antiautoritäre, „zutiefst demokratische“ Haltung zum Ausdruck käme, sei in der Absicht gesellschaftlicher Aushandlung und Gestaltung zu fragen, „welche unterschiedlichen Perspektiven auf die Pandemie existieren“. In dieser „Begegnung mit dem Denken anderer“ könnte „Kritik nicht als unsolidarisch abgewertet, sondern geradezu als Motor von Solidarität“ dienen (Alexander Heindl, Karolin-Sophie Stüber 16.04.20).

In dieser Krisenstimmung redeten Journalisten nicht mit den Abweichlern, sondern allenfalls über sie. Die Virus-Angst verleitete die – Corona-bedingt teils unter Kostendruck geratenen – klassischen Medien, ihre für die Demokratie unerlässliche Kritikfunktion als Publikative gegenüber der offiziellen Politik tendenziell zu vernachlässigen. Der Trend zur Diffamierung begünstigte die Entstehung der Corona-Verschwörungsmythen, da er dazu beitrug, auch die Integrationsfunktion der etablierten Medien zeitweise stark zu beeinträchtigen. So mahnte Hofmeister vom KBV Mitte Mai 2020: „Wir … sollten möglichst alle zusammenwirken, dass sämtliche Verschwörungstheorien zu dem Thema entschärft und entkräftet werden, und die … Bürger sehr bald in Ruhe und Sachlichkeit mit dem Thema wieder umgehen können“.

Selbst wenn das Recht auf freie Meinungsäußerung durch den Lockdown formal nicht außer Kraft gesetzt wurde, so litt sie zeitweise doch beträchtlich – unbeschadet der Tatsache, dass laut Werte-Index 2016 die Freiheit Platz 2 einnimmt. Unter dem konformistischen Druck der Virus-Angst, der das öffentliche Meinungsklima zunehmend verschlechterte, entwickelte sich im April 2020 spürbar eine gewisse „Tyrannei der Mehrheit“ (Alexis de Tocqueville). Nach den ersten Lockerungen entlud sich dieser Druck hauptsächlich auf den „Hygiene-Demos“ beunruhigter Bürger, die um ihre Grundrechte fürchteten.

Der Denkanstoß von Bundespräsident Steinmeier, „Kritik ist nicht reserviert für coronafreie Zeiten“, wie er ihn in einem SZ-Gastbeitrag am 22. Mai 2020 äußerte, kam zu spät, um dies zu verhindern. Die Literaturwissenschaftlerin Nathalie Weidenfeld beobachtete zusammenfassend: „Diejenigen, die Kritik ausübten oder laut darüber nachdachten, ob es auch Alternativen zu der von Regierungen oder bestimmten Instituten präferierten Anti-Corona-Strategie geben könnte, wurden von Anfang an nicht nur von den Medien und der Regierung ausgegrenzt, sondern begegneten in sozialen Medien der empörten und sogar sich schon fast angeekelt zeigenden, vermeintlich moralisch überlegenen Meinungs-Mehrheit“.

Angesichts der vermehrten Versuche der AFD, aus der empörten Frustration auf den „Hygiene-Demos“ politisches Kapital zu schlagen, war es jedoch erfreulich zu beobachten, dass sich die überwiegende Mehrheit der Protestierenden in ihrer Kritik an der Corona-Politik auf das Grundgesetz berief und nicht auf eine etwaige völkische Essenz deutscher Kultur, die durch den Lockdown verraten worden sei. Selbst viele „Verschwörungstheoretiker“ taten dies – in der Praxis eine Art konspirativ gelebter „Verfassungspatriotismus“ (Jürgen Habermas). In einer VUCA-Welt, die hohe Ambiguitätstoleranz erforderlich macht, waren sie ebenfalls angetrieben von der alten Sehnsucht nach eindeutiger Erklärbarkeit.

„Stunde der Exekutive“: R-Kurve und Lockdown im „liberalen Pocken-Modell“

In der Zeit der Corona-Krise schlug die unzählig zitierte „Stunde der Exekutive“. Angesichts dieser gab der ehemalige Bundeserfassungsrichter Hans-Jürgen Papier am 6. Juni 2020 einen Überblick über den verfassungsrechtlichen Rahmen: (Steingart, Der achte Tag #50): Einer rechtsstaatlichen Demokratie entspreche es an sich, „dass alle wesentlichen Entscheidungen, insbesondere zur Ausübung der Grundrechte, von den gewählten Parlamenten getroffen werden“. Seit Beginn der epidemischen Notlage seien aber „die Parlamente in Bund und Ländern mehr oder weniger an den Rand gedrängt“ worden, so der Staatsrechtler.

Als Grundlage für die „flächendeckenden, einschneidenden und schwerwiegenden“ Eingriffe in die Grundrechte (Freiheit der Person, allgemeine Handlungsfreiheit, Versammlungs-, Religions- und Berufsfreiheit, ggf. Recht auf Eigentum) diente in Ermangelung „besserer rechtlicher Instrumentarien“ das „weit gefasste, wenig präzisierte“ Infektionsschutzgesetz als „Generalermächtigung an die zuständigen Behörden“ zur Ergreifung der notwendigen Maßnahmen. „Ein Shutdown nationalen Ausmaßes“ sei jedoch in diesem Gesetz nicht angesprochen „und nicht einmal in grundsätzlicher Hinsicht geregelt“, führte Papier aus.

Der Gesundheitsschutz durch den Staat habe zwar Verfassungsrang, „aber keinen absoluten Vorrang“. Die Aufhebung der Beschränkungen sei keine Frage der „gönnerhaften Großzügigkeit“, sondern der „Achtung des verfassungsrechtlich Gebotenen“. Angesichts seit der Aufklärung „mühsam erkämpfter Freiheitsrechte“ dürften Katastrophen wie die jetzige nicht zurückführen zu einem „überwundenen Staatsverständnis, das die Bürger als politisch unmündige, verantwortungsscheue Untertanen betrachtet“. Papier fordert, dass jetzt die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen durch die Gerichte geprüft werden müssten.

In einem Aufsehen erregenden Fall, der sich allerdings nicht auf die „flächendeckenden Eingriffe“ vom März 2020 bezieht, hat dies das Oberverwaltungsgericht NRW zur Corona-Verordnung in Gütersloh getan. Dessen Beschluss vom 6. Juli 2020 hat die Beschränkungen für den gesamten Kreis für rechtswidrig erklärt. Da die Sars-CoV2-Infektionen im Wesentlichen nur bei den Mitarbeitern des Schlachtbetriebs Tönnies festgestellt worden seien, entspräche der lokale Lockdown nicht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Papier regt an, dass auch der Gesetzgeber aus der Corona-Krise lernen und „Demokratie auch in dieser Hinsicht krisenfester absichern“ sollte.

Der größte Teil der rechtsstaatlichen Aufarbeitung dieser „Notstandsordnung“ liege „noch vor uns“, so Papier. Für Heribert Prantl, ehemals SZ – der immer wieder davor gewarnt hat, dass auch nach den Anschlägen von 9/11 verschärfte Anti-Terrorgesetze nicht wieder abgeschafft wurden, nachdem die Gefahr gebannt war, geht es dabei „um das Vertrauen darin, dass Grundrechte geachtet werden und dass es nicht zur Veralltäglichung von Notmaßnahmen kommt“ (18.05.20). So wie seinerzeit „Der Terrorist als Gesetzgeber“ (Prantl) wirkte, sollte und darf in Corona-Zeiten das Virus nicht zum Gesetzgeber werden.

Ende Mai 2020 befand die SZ, dass „manches, was Politiker in der Pandemie beschlossen und Behörden umgesetzt haben, übertrieben“ gewesen sei. Eine Zwischenbilanz zeige aber: „Alles in allem hat sich die Bundesrepublik gut geschlagen“ (22.05.20). Das Beispiel USA lehrt uns, dass im internationalen Vergleich viel für diese Einschätzung zu sprechen scheint, vor allem was die Systemvoraussetzungen angeht. Vielleicht hätte sich die Bundesrepublik aber noch besser geschlagen, wären Alternativen zum Lockdown in einem öffentlichen „Diskurs“ zwischen den „kommunikativ Handelnden“ (Habermas) abgewogen worden, den es so aber nie gab. Zu diesen Alternativen gehört das Konzept „Cocooning“, wie ihn Nida-Rümelin und andere im März als „die bessere Lösung“ vertraten: „… also die Gefährdeten ins Nest, mit der solidarischen Unterstützung der Gesamtgesellschaft“ (AZ 25.03.20).

Wenn der Shutdown, wie gesehen, verfassungsrechtlich auf äußerst wackeligen Füßen stand, war er auch in der Sache gerechtfertigt? War er im Sinne der Verhältnismäßigkeit legitim, geeignet, erforderlich und angemessen in der Situation einer epidemischen Notlage? Der ehemalige sächsische Abgeordnete Dierich bezweifelt dies und befand, die politischen Maßnahmen seien „übertrieben“ gewesen (14.05.20). Ebenso stellten fünf Professoren verschiedener Fachrichtungen unter der Überschrift „Die Schäden einer Therapie dürfen nicht größer sein als die Schäden der Krankheit“ kritische Fragen zur Verhältnismäßigkeit in einer „Gemeinsamen Anfrage an die Fraktionen des Deutschen Bundestages zu den Regierungsmaßnahmen in der Corona-Krise“ (29.04.20).

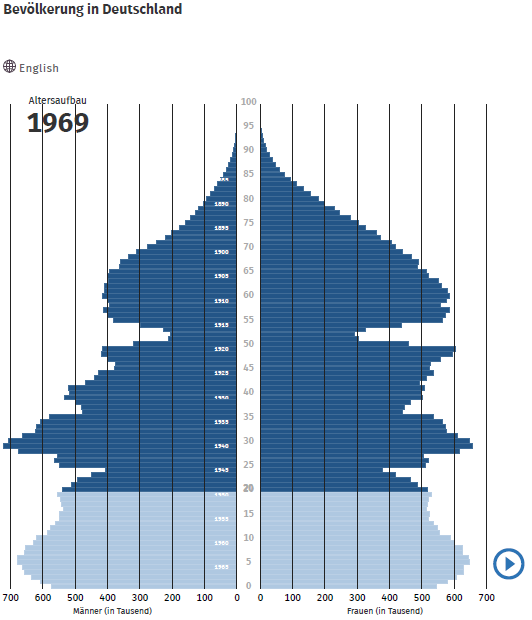

War die deutsche Corona-Politik also eine Überreaktion? Auch wenn diese Frage hier nicht abschließend geklärt werden kann, bestehen in der Tat gewisse Zweifel, ob zumindest Teile der getroffenen Infektionsschutzmaßnahmen geeignet und erforderlich waren. Grundsätzlich setzte sich die deutsche Corona-Politik aus vielen einzelnen Maßnahmen zusammen, die von Bund und Ländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten bis hin zu den flächendeckenden Ausgangsbeschränkungen getroffen wurden. Hier muss also behutsam differenziert werden. Dies lässt sich an der vom RKI veröffentlichten Grafik zur „effektiven Reproduktionszahl R“ diskutieren. Die „R-Kurve“ ist in dieser Diskussion deshalb so zentral, weil sie ab Mitte April 2020 zur wichtigsten Orientierungsgröße staatlichen Handelns wurde.

Wie das RKI zeigt, begann sich die R-Kurve bereits ab dem 10. März 2020 abzuflachen. Damals erreichte die Kurve einen Wert von über 3, d.h. eine infizierte Person steckte im statistisch ermittelten Durchschnitt über drei weitere Personen an. Am 21. März erreichte die Kurve den Wert 1, seitdem bewegte sie sich schwach oszillierend auf diesem niedrigen Niveau. Doch erst zwei Tage später wurden ab dem 23. März die Maßnahmen zum Shutdown (RKI: „Bundesweit umfangreiches Kontaktverbot“) umgesetzt, der die Nation in eine Angststarre zu versetzen begann. Diese Maßnahmen können also im zeitlichen Verlauf nicht ursächlich für das Sinken der Reproduktionszahl sein. An diesem grundsätzlichen Sachverhalt ändert auch die bereinigte R-Kurve nichts, die später veröffentlicht wurde, da der Trend einer schon vor dem 23. März stark abfallenden Linie deutlich zu erkennen ist:

Wenn „getroffene Maßnahmen ihre Wirkung zeigten“ (SZ), dann die am 9. März erfolgte „Absage großer Veranstaltungen in verschiedenen Bundesländern bei über 1.000 Teilnehmer“ (RKI). Sie erfolgte einen Tag vor dem vom RKI ausgewiesenem Höhepunkt der Reproduktionskurve, an dem also die exponentielle Verbreitung des Virus ihren Höchststand erreicht hatte; ferner die „Bund-Länder-Vereinbarung zu Leitlinien gegen die Ausbreitung des Coronavirus“ (RKI) vom 16. März. Neben der Absage von Großveranstaltungen seien auch die vielfachen Mahnungen der Bundesregierung ab 13. März erwähnt, Sozialkontakte einzuschränken sowie Hygienevorschriften und Abstandsregeln einzuhalten – die auch bei anderen Infektionskrankheiten sehr sinnvoll sind: eine der wichtigsten Lehren aus der Krise.

In ihrer Fernsehansprache vom 18. März wiederholte Kanzlerin Angela Merkel in eindringlichen Worten den Appell, soziale Kontakte zu minimieren. Man setzte hier also – ähnlich wie in Schweden, dessen Corona-Politik oftmals als „Sonderweg“ abgewertet wurde – noch auf eigenverantwortliche Freiwilligkeit und Selbstdisziplin… Mit der Folge, dass die R-Kurve weiter fiel. Gegen diese Interpretation wird, wie das die SZ tat, eingewendet, dass die Zahl der Neuerkrankungen laut RKI „erst nach der letzten Maßnahme, ab Anfang April, deutlich abnahm“. Die „dritte Intervention“ (Kontaktbeschränkungen) vom 23. März sei also Ursache dafür, dass „weniger Menschen als zuvor erkrankten“.

Diese Sichtweise verkennt, dass die Kurve der Neuinfektionen lediglich die besprochene R-Kurve zeitlich versetzt widerspiegelt. Sie ist das zeitlich verschobene Abbild des in der R-Kurve zum Ausdruck kommenden Infektionsgeschehens. Denn die Inkubationszeit, an deren Ende eine angesteckte Person Symptome zeigt, beträgt bei Sars-CoV-2 bis zu zwei Wochen; von der Zeit bis zur offiziellen Registrierung einer Neuinfektion ganz zu schweigen.

Das Datum des 23. März, an dem, wie gesehen, mit staatlichem Zwang mehrere Grundrechte zeitweilig außer Kraft gesetzt wurden, ist also in der Tat entscheidend. Unbeschadet des Umstandes, dass die Bundesregierung zu diesem frühen Zeitpunkt, so heißt es, die vom RKI erst am 15. April veröffentlichte R-Kurve in ihrer Entscheidungsfindung nicht zu Rate ziehen konnte. Umso wichtiger ist die Analyse der Vorgänge in der Rückschau, um für künftige epidemische Notlagen, die Angst auslösen, rechtlich wie medizinisch „krisenfester“ (Papier) zu sein. „Hinterher ist man immer schlauer“, weiß der Volksmund. Wenn dem so tatsächlich ist, muss man nun die praktischen Konsequenzen ziehen.

Zwischen den von Michel Foucault beschriebenen drei Formen des Regierens – ausgehend von den „Ausschließungsritualen“ des Lepra-Modells bis zur „Disziplinierungsmacht“ des Pest-Modells, dem China in der Absperrung von ganz Wuhan rigoros gefolgt ist – gibt es in der politischen Praxis fließende Übergänge. Das dritte „liberale Pocken-Modell“, das im Fall von Südkorea oder Singapur, so Philipp Sarasin, durch die systematische Gewinnung statistischer Daten über das Infektionsgeschehen ohne Lockdown auskam, „erfordert es grundsätzlich und immer, die Macht des Staates argwöhnisch im Auge zu behalten“ (2020).

Dies gilt umso mehr, als die vermutete Überreaktion des Staates weitere, wenn auch unbeabsichtigte, Probleme im Gesundheitsbereich zur Folge gehabt haben könnte. So stehe im Hinblick auf die „Vielzahl von behandlungsbedürftigen Patienten in Deutschland“, auf die Gassen vom KBV Mitte Mai 2020 hinwies, „zu befürchten, dass wir wahrscheinlich … mehr Tote im Rahmen der Epidemie und Pandemie bekommen, die nicht durch Corona selbst versterben, sondern an den Maßnahmen, die drumherum beschlossen wurden. … Wir müssen … für Wahloperationen die Wartelisten nun langsam abarbeiten, damit uns Patienten nicht auf Warteliste versterben“, so Gassen. Ebenso warnte der Sterbeforscher Dmitri Jdanov vom Max-Planck-Institut in Rostock vor negative Folgen der Maßnahmen. Wenn Menschen, die regelmäßige Behandlungen brauchen, diese jetzt nicht erhielten, befürchtete er „schwerwiegende Langzeiteffekte auf die Mortalität“ (Tagesspiegel).

Im Bereich psychischer Erkrankungen, so Gassens KBV-Kollege Hofmeister weiter, führten die „Maßnahmen rund um Covid“ dazu, dass mit einer „Zunahme von Erkrankungen“ zu rechnen sei – im Sinne einer „posttraumatischen Problematik“. Hofmeister wörtlich: „…unklare Angst, Unsicherheit, Existenznöte, Sorgen, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Kinder zuhause etc. … Das heißt also, wir müssen zur Regelversorgung zurückkehren, … wir müssen Angst nehmen“. Das Corona-Virus als solches sowie die Reaktion der Politik auf dessen Gefahren scheint also eine noch verängstigtere Bevölkerung zurückgelassen zu haben. In diese Richtung weist die Zahl der Patienten mit psychischen Erkrankungen im Vergleich zu der von Covid-19 Erkrankten, die laut Hofmeister „sehr, sehr gering“ sei:

Menschen mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen gehören in Deutschland zu der Personengruppe, bei der die Gefahr erhöht ist, den Freitod zu wählen; ebenso Menschen mit unheilbaren Krankheiten und starken Schmerzen sowie ältere einsame Menschen, die unter Krankheiten leiden. In Deutschland sterben mehr Menschen durch Selbsttötung als durch Verkehrsunfälle, Drogenmissbrauch, Aids und Mord zusammen. 2018 wurden rund 76% der Selbsttötungen von Männern begangen, ihr durchschnittliches Alter lag bei 57,9 Jahren. Damals starben 9.396 Personen durch Suizid, über 25 Personen pro Tag.

Die Zahl der Suizide in Deutschland ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Dennoch ging der Präsident der medizinischen Fachgesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (DGPPN), Andreas Heinz, während der Corona-Krise mit Verweis auf eine noch unveröffentlichte Studie davon aus, dass soziale Isolation ein großer Suizid-Stressfaktor sei. Es sei recht deutlich, „dass alle Angsterkrankungen und Depressionen unter sozialer Distanzierung sowohl häufiger als auch schlimmer werden“ (Tagesspiegel).

Der sächsische Ex-Abgeordnete Dierich fragte Mitte Mai rhetorisch: „Was ist gefährlicher: das Coronavirus oder die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus?“. Darüber hinaus kommt die R+V-Studie 2020 „Die Ängste der Deutschen in der Corona-Krise“ – ähnlich wie der KBV – zu dem Schluss, dass die „Angst, schwer zu erkranken, in der Corona-Krise leicht gestiegen“ sei, nämlich um sechs Prozentpunkte von 35 auf 41%. Auffällig hierbei ist, dass im Jahr 2005, drei Jahre nach „SARS-CoV“, „Vogelgrippe“ und „Gesundheitsreform“ (2002-04), diese Angst mit 64% am höchsten war – das sind mehr als 20 Prozentpunkte. Möglich ist, dass hier – nach Schweinegrippe, EHEC- und MERS-Virus (2009-2012) – ein Effekt greift, der „Akklimatisierung des Menschen an Krisensituationen“ (Max Scharnigg) genannt wurde:

Leben in der Quarantäne: Immunsystem, angstbesetzter Stress und Klimawandel

Doch wenn laut R+V die Ängste im Hinblick auf schwere Erkrankungen mit dem Alter zunehmen, ist in Deutschland die Krisenerfahrung der Generationen eine andere? Bemerkenswert ist, dass laut Römstedt die Angst, schwer zu erkranken, in der Corona-Krise „in allen Altersgruppen in etwa gleich hoch ist“. Ein Jahr zuvor, wie gesehen, beobachtete sie noch, dass „die jüngeren Befragten bis zum Alter von 30 Jahren … deutlich sorgloser als die Generation ihrer Eltern und Großeltern“ waren. Römstedt weiter. „Offensichtlich haben viele jüngere Menschen erkannt, dass Covid-19 nicht nur Ältere treffen kann“. Das ist zwar einerseits richtig, diese Interpretation lässt aber die unterschiedlichen Risiken außer Acht.

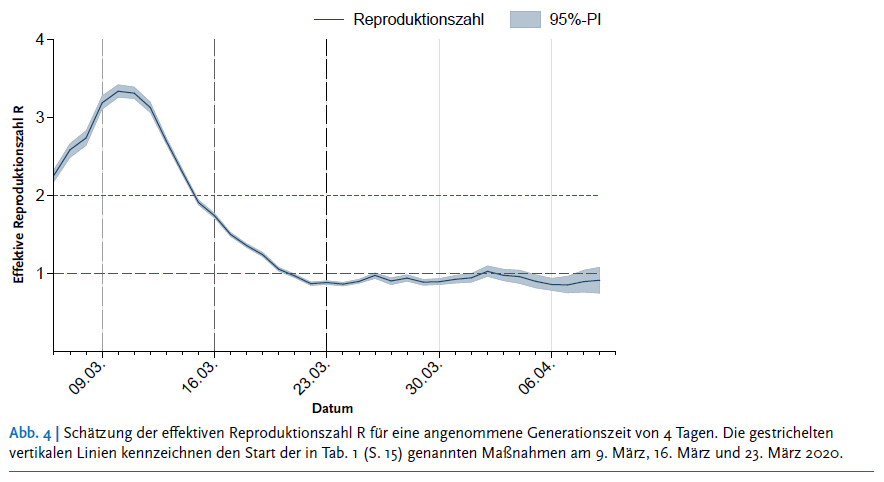

Denn verschiedene Grunderkrankungen erhöhen laut RKI das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf: Es nennt Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber, der Niere, Herzkreislauf- und Krebserkrankungen oder Faktoren wie Adipositas, Rauchen und Diabetes. Diese Erkenntnis kann auch auf Menschen jüngeren Alters zutreffen – so erhöht zum Beispiel laut einer Studie der University of California unter jungen Erwachsenen im Alter von 18-25 Jahren vor allem das Rauchen die Anfälligkeit für schwerere Erkrankungen (SZ 14.07.20). Doch ist das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf höher, wenn beide Faktoren, Alter und Grunderkrankung, vorlägen. Wenn Multimorbidität (mehrere Grunderkrankungen) vorliege, so dürfte laut RKI das Risiko noch höher sein. Die Corona-Politik ließ somit die Jungen ängstlicher zurück als vor der Krise. Aufschlussreich ist, wie sich Covid-19 in die häufigsten Todesursachen einreiht und diese nach Altersgruppen im 3-Länder-Vergleich:

Bereits Ende Mai 2020 forderten mehrere Verbände, darunter die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) eine rasche Öffnung der Kitas und Schulen, denn „Kindern ist Social Distancing wesensfremd“, so der DGPI-Vorsitzende Johannes Hübner: „Die medizinische Evidenz rechtfertigt es nicht, ihnen weiter ein kindgerechtes Leben zu verwehren“, sagte er über die vulnerable Gruppe der Kleinsten. Die Frage, wie stark Kinder zur Verbreitung des Corona-Virus beitragen, galt Ende Mai in Fachkreisen noch als ungeklärt, in der Fachliteratur sei „für jeden etwas dabei“ (SZ 23./24.20).

Bei Menschen mit geringen sozioökonomischen Status – und ihren Familien – ist die Wahrscheinlichkeit allgemein höher, stärker und häufiger zu erkranken. Das zeigt sich auch in der Corona-Krise: Das Institut für Medizinische Soziologie der Universität Düsseldorf hat gemeinsam mit der AOK Daten von rund 1,3 Mio. Versicherten ausgewertet, die belegen, dass Bezieher von Alg-II (Hartz IV) ein um 84% höheres Risiko hatten, wegen einer Covid-19-Infektion im Krankenhaus behandelt werden zu müssen. Zudem kommen laut neu gegründetem Kompetenznetz Public Health zu Covid-19 sozioökonomisch benachteiligte Bevölkerungsgruppen häufiger mit dem Virus in Kontakt und litten verstärkt unter dem Infektionsschutz, zu dem Quarantänemaßnahmen gehören (SZ 20./21.06.20).

Unter diesen leiden auch Familien und ihre Kinder. So berichtete das Kinderhilfswerk Arche von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen, die infolge schlechter Ernährung und mangelnder Bewegung in wochenlanger Isolation bis zu 30 kg zugenommen hätten. Laut einer Studie zur Mediennutzung der DAK und des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) haben Kinder und Jugendliche im April 2020 rund 75% mehr Zeit mit digitalen Spielen verbracht (Spiegel 29.07.20). Der „brutale Lockdown“ (taz) hat auch zu einem „deutlichen Anstieg von häuslicher Gewalt und Kindesmissbrauch“ geführt. Das zeigen zum Beispiel Daten der Gewaltschutzambulanz der Berliner Charité. Der Leiterin Saskia Etzold zufolge ist die Zahl der Betroffenen nach den ersten Lockerungen „rapide gestiegen“. Darunter verberge sich „vermutlich ein riesiger Eisberg von nicht bekannter Gewalt“; 20% der Fälle beträfen Kinder. Als Ursachen nannte sie die „Angst zu Beginn der Pandemie“, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, finanzielle Sorgen, Alkohol- und Drogenkonsum und das enge Zusammensein.

Laut UNICEF Deutschland haben die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und ihre Folgen überall auf der Welt den Stress in Familien verstärkt: Die Maßnahmen hätten „für Kinder das Risiko erhöht, dass sie Gewalt in ihrem Zuhause, online und in ihrem Umfeld erfahren“, erklärte UN-Sonderbeauftragte zu Gewalt gegen Kinder, Najat Maalla M’jid. Kinder, die Gewalt erfahren, litten häufiger unter Angst oder Depressionen. Langzeitfolgen könnten geringerer Bildungsgrad und geringeres Einkommen sein. Und einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge droht die Corona-Krise die in Deutschland „unbearbeitete Großbaustelle“ Kinderarmut zu verschärfen (SZ 22.07.20).

Angesichts des allgemein gestiegenen Angstpegels als Folge der Corona-Krise sollten im Hinblick auf die Notwendigkeit, die deutsche Gesellschaft „krisenfester“ zu machen, die modernen Erkenntnisse der sozialmedizinischen und sozialpsychologischen Forschung Berücksichtigung finden: „Angst ist mit Abstand das stärkste Gefühl, das über die Aktivierung neuronaler Netzwerke des limbischen Systems, speziell der Amygdala, die im Hirnstamm angelegten Regelsysteme für die integrative Steuerung körperlicher Reaktionen und damit der Selbstheilungskräfte des Organismus zu stören vermag“, so der deutsche Neurobiologe Gerald Hüther (2010).

Grundsätzlich ist dabei laut Sozialmediziner und Gesundheitswissenschaftler Thomas Hardtmuth (2020) folgendes zu bedenken: „Der soziale Shutdown kann sich auch zu einem immunologischen ausweiten“, da der „stärkste krankmachende Faktor für den Menschen der chronische, negative, angstbesetzte Stress“ sei, wie die Psychoneuroimmunologie in den vergangenen zwei Jahrzehnten gezeigt habe. Wenn Menschen „vor lauter Angst und Schrecken“ ihre Lebensmotivation verlieren, dann ziehen sie sich aus der Welt zurück und „es kollabieren die Immunsysteme“. So sei die Spanische Grippe 1919 „nach 4 Jahren Weltkriegs-Stress ausgebrochen“.

Soziale Isolation in der Corona-Quarantäne konnte gerade für junge Menschen in Single-Haushalten, deren Zahl in Deutschland wächst, Stress bedeuten. In diesen Haushalten leben Alleinstehende ohne feste Bindung an einen Partner und ohne minderjährige Kinder. 2010 machten Ehepaare als Lebensform 44% aus, Singles lagen mit 43% gleichauf. Gleichzeitig entdecken die Sozialwissenschaften zunehmend Ausdrucksformen von Einsamkeit als Forschungsgegenstand. Laut einer Infratest-Umfrage vom März 2018 halten 51% der Deutschen Einsamkeit für ein „großes Problem“, 17% sogar für ein „sehr großes“.

Der Deloitte Millennial Survey 2019 hält weitere allgemeine Hinweise zur unterschiedlichen Krisenerfahrung bereit. Ihm zufolge hat in Deutschland bei den Millennials (Jahrgang 1983-1994) wie auch in der nachfolgenden Generation Z (Jahrgang 1995-2002) der Pessimismus seit dem Vorjahr signifikant zugenommen und liegt damit weit über dem globalen Durchschnitt: Die Angst vor Terrorismus habe zwar um 10% auf nunmehr 29% abgenommen, was auch für die Angst vor politischer Instabilität und Krieg gelte (Platz 2+3). Doch sei der Klimaschutz die größte Sorge der jungen Generationen in Deutschland: „Je rund ein Drittel der Millennials und der Generation Z geben an, darüber am meisten beunruhigt zu sein“, fasst das Portal jugendvonheute.de zusammen.

Auch die R+V-Studie 2019 maß die Ängste der Deutschen zu „Umwelt- und klimapolitischen Themen“. Demnach hätten insgesamt 41% der Befragten Angst, dass der Klimawandel dramatische Folgen für die Menschheit hat, und ebenso viele Deutsche befürchteten, dass Naturkatastrophen zunehmen. Gefährdungen der natürlichen Umwelt werteten viele als „rational und emotional bedrohliche Herausforderungen“. Überraschend sind die je nach Altersgruppe unterschiedlichen Zahlen: Die Jüngeren fürchten sich vor den Folgen des Klimawandels mit einem Wert von 35% (14-19 Jahre: ca. Generation Z) bzw. von 43% (20-39 Jahre: ca. Millennials). Die Älteren (40-49 Jahre) fürchten sich gleichviel, diejenigen im Alter ab 60 Jahren noch mit 40%, also um 5% mehr als die Jungen im Alter von 14-19 Jahren. Auch hier gilt also: „Je älter die Menschen werden, desto größer sind ihre Ängste“.

Das „tödliche Dutzend“: Corona und Öko-Krise in der Quasi-Gerontokratie

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Klimawandel im Besonderen und Öko-Krise im Allgemeinen auf der einen Seite sowie der Corona-Krise andererseits? In der Tat muss man beide Krisen zusammenzudenken. Forscher warnen seit langem vor dem „tödlichen Dutzend“ – schon bekannte gefährliche Krankheitskeime, die sich aufgrund der sich verschiebenden Klimazonen verstärkt ausbreiten können. Darauf wies noch vor der Corona-Krise RKI-Präsident Lothar H. Wieler hin. Er veröffentlichte am 10. Januar 2020 mit Blick auf China einen Gastkommentar mit dem Titel „Klimawandel bringt auch neue Seuchen“.

Dass Corona Teil oder Folge der Öko-Krise ist, ist auch Kanzlerin Merkel bewusst. Am 28. April 2020, mitten in der Krise, sagte sie auf dem digitalen XI. Petersberger Klimadialog: „Wir wissen, dass die natürlichen Lebensräume zusammenschrumpfen. Das hat gravierende Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Und das ist wiederum auch für uns Menschen eine Bedrohung. … Wissenschaftlern zufolge sind in den letzten Jahrzehnten 60 Prozent aller Infektionskrankheiten von Tieren auf Menschen übertragen worden. Das ist insbesondere auf die verstärkte Nutzung bislang ungestörter Lebensräume und der damit verbundenen Nähe zu wilden Tieren zurückzuführen. Es führt also kein Weg daran vorbei, dass wir beim internationalen Schutz der Biodiversität und der Wälder vorankommen müssen“. Merkel fuhr fort, dass die 17 Ziele der UN-Agenda 2030 (SDGs), darunter Gesundheit und Klimaschutz, deutlich machten, „dass es nachhaltige Entwicklung nicht zulasten einzelner Ziele geben kann, sondern dass wir immer alle Ziele insgesamt im Blick haben müssen“.

Dies scheint eine späte Erkenntnis von Merkel zu sein, denn weder vor noch nach Corona konnte man – wie im März 2020 mit Spahn zum Thema der Epidemie geschehen – eine Bundespressekonferenz erleben, auf der sie gemeinsam mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze öffentlich zu Verzicht und Solidarität aufgerufen hätte, um das Klima zu schonen. Zu diesem Zweck wurde auf Bundesebene bislang auch kein „Krisenstab“ wie bei Corona eingerichtet. Eben so wenig gab es Krisensitzungen, an denen Hans Joachim Schellnhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung teilgenommen hätte, der als langjähriges Mitglied des Weltklimarats und als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen bis 2016 auch Merkel beraten hatte.

Im Gegensatz dazu war und ist Drosten als Leiter des Instituts für Virologie an der Charité Berlin, „der Mann, auf den Merkel hört“ – und nicht nur Politiker, sondern „ganz Deutschland verlässt sich auf“ ihn, so beobachtete BILD zu Beginn der Corona-Krise. Wenig Gehör hingegen erhielt Bundesumweltministerin Schulze, die zum Auftakt des XI. Klimadialogs sagte: „Beim Klima kennen wir den Impfstoff schon“ (SZ 27.04.20). Den engen Schulterschluss zwischen Politik und Wissenschaft – in Gestalt der Virologie – gab es in Umweltfragen seither nicht, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung.

So lassen sich vielleicht die Umfrageergebnisse erklären, die Forsa Mitte Juni 2020 veröffentlicht hat: 42% der bei einer Bundestagswahl zum ersten Mal wahlberechtigten 18- bis 20-Jährigen würden grün wählen, womit die GRÜNEN bei den Erstwählern mit großem Vorsprung die stärkste politische Kraft wären (WELT 13.06.20). Auch wenn das wenige Tage vor dem Shutdown hochgeladene YouTube-Video „Merkelwave“, das mittlerweile mehr als eine Millionen Aufrufe zählt, wegen seiner ermutigenden und beruhigenden Soundbites der Kanzlerin („Wir schaffen das“) für die junge „Generation Merkel“ zum „Soundtrack für die Krise“ avanciert ist (Monika Schlederer 28.06.20).

Angesichts der Tatsache, dass Umweltthemen laut R+V-Studie 2019 ein „Dauerbrenner bei den Sorgen“ der Deutschen sind, muss man der deutschen Politik – trotz des Einzugs der GRÜNEN in den Bundestag 1983 – vielmehr „parlamentarisches Versagen“ attestieren. So lautet das Fazit einer von der SZ durchgeführten Big-Data-Analyse von Bundestagsdebatten zum Thema Klima in den vergangenen Jahrzehnten. Dieses Versagen ist Ausdruck der Gegenwartsfixierung deutscher Politik, die Utopien – gar nur Visionen – tendenziell scheut.

Dabei ist die globale Öko-Krise eine Bedrohung, die nicht nur für die Zukunft zu erwarten, sondern schon längst im Gange ist. Diese Krise tötet – und zwar in einem größeren Ausmaß als die Corona-Pandemie, die bisher weltweit knapp 574.000 Todesopfer gefordert hat (Stand 14.07.20). So starben nach Schätzungen des 2019 veröffentlichten 6. Welt-Umweltberichts (GEO-6) des UN-Umweltprogramms Unep 2015 weltweit etwa 9 Mio. Menschen vorzeitig allein durch Umweltverschmutzung, die volkswirtschaftlichen Schäden werden i.H.v. etwa 5 Billionen Dollar beziffert. Seit dem ersten GEO 1997 habe sich „der Zustand der Umwelt weiterhin verschlechtert“, so der Bericht. In Abwandlung des bekannten Ausspruchs von Helmut Kohl könnte man sagen, die Älteren genießen die „Gnade der frühen Geburt“.

Der unterschiedlich ausgeprägte Aktivismus der Politik im Vergleich beider Krisen geht zu Lasten der jüngeren Generationen – die gleichwohl während der Corona-Krise große Solidarität gegenüber den älteren Altersgruppen geübt haben. Millionen von Schülern in Deutschland hörten auf die Appelle der Politiker zum Schutz älterer Menschen und fügten sich bereitwillig in die Verbote. Einschließlich der drei Monate langen Schließungen ihrer jeweiligen Schulen – in denen sie sich doch auf ihre berufliche Zukunft vorbereiten sollen. Als „sehr problematisch“ bewertet die lange Zeit des Homeschoolings Ilka Hoffmann, Vorstandsmitglied der Bildungsgewerkschaft GEW: „Pädagogisch und sozial ist das ein Desaster“ (SZ 23./24.20). Die Corona-Politik schränkte Bildungschancen massiv ein.

Dementsprechend ist laut R+V-Studie 2020 die Angst, arbeitslos zu werden – wenn auch auf relativ niedrigem Niveau – gerade bei den unter 30-Jährigen auf 36% gestiegen. Hier gelte: „je jünger, desto besorgter“. Fast 200.000 junge Menschen des „Corona-Jahrgangs“ suchten im Juli 2020 noch eine Lehrstelle, doch von diesen bieten die Betriebe ein Zehntel weniger als im Vorjahr (SZ 01.08.2020). Menschen, die sich in einer Ausnahmesituation wie Verschuldung oder Arbeitslosigkeit befinden, und Jugendliche, die in einer persönlichen Krise stehen, gelten als suizidgefährdeter. Unter Arbeitslosigkeit leidet die Psyche oft stärker als der Körper; das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, ist erhöht. Das ergab eine über 10 Jahre angelegte Studie aus dem repräsentativen „US Health and Retirement Survey“ 2006.

Für den Arbeitsmarkt in den Industriestaaten wird Corona im Jahr 2020 allgemein drastische Folgen haben, so die OECD. Die Organisation befürchtet weltweit 25 Mio. Arbeitslose mehr. Für Deutschland ergab der „Haushaltskrisenbarometer“ der Konsumforscher von Nielsen und der Finanzforscher des Safe-Instituts, dass zwar etwa vier Fünftel der Befragten durch Corona seit Monaten keine wesentlichen finanziellen Einbußen hätten. Auf die anderen knapp 20 Prozent, darunter rund sechs Mio. Kurzarbeiter, träfe dies jedoch nicht zu. So glaube jeder Dritte von ihnen, dass sein Einkommen weiter schrumpfen wird. Fast jeder zweite von ihnen fürchte um seine/ihre Arbeitsstelle (SZ 06.07.20).

Die Maßnahmen zur Eindämmung von Corona sind nicht nur in dieser Hinsicht äußerst kostspielig: Der Bundestag beschloss Anfang Juli 2020 einen Nachtragshaushalt, der eine Neuverschuldung auf Rekordniveau i.H.v. 217,8 Mrd. Euro vorsieht. Das sind knapp 180 Mrd. Euro mehr als im bisherigen Rekordschuldenjahr 2010, als der Bund 44 Mrd. Euro neue Kredite aufnahm. Gleichzeitig geht die Bundesregierung infolge der Corona-Krise von rund 40,5 Mrd. Euro weniger Steuereinnahmen aus. Zudem erklärte Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz, „den Sozialstaat … ausbauen“ zu wollen. So würden trotz Krise die Renten von Menschen mit geringen Bezügen ab 2021 durch die Grundrente aufgestockt.

Es sei geplant, den Großteil der Kredite ab 2023 innerhalb von 20 Jahren zu tilgen, so Scholz (SZ 02.07.20). Corona-bedingt bindet der Nachtragshaushalt enorme finanzielle Ressourcen, die besser in eine Art nationalen Green Deal investiert worden wären. Der Handlungsspielraum im Bundeshaushalt ist künftig massiv eingeschränkt, was insgesamt eine hohe Hypothek für die junge Generation bedeutet. Die rund 21 Mio. deutschen Rentner hingegen erhalten ab Juli 2020 mehr Geld: Die jährliche Rentenanpassung sieht eine Steigerung der Bezüge um 4,2% (Ost) und 3,45% (West) vor… Einen zweiten Lockdown zum Schutz der älteren Risikogruppen, der de facto einer Gerontokratie gleichkäme, kann sich die deutsche Gesellschaft nicht leisten, zumal wenn es eine zweite Welle mit dem – sich ständig mutierenden – Corona-Virus geben sollte. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter in einem Zeit-Interview im März 2020: „So funktioniert Klimaschutz doch nicht!“

Zwischen Tier und Maschine: Menschheitsgeschichte als Entfremdungsprozess

„Durch Corona ist der Tod allgegenwärtig“ (Tagesspiegel) – die Virus-Angst ist letztlich eine Todesangst. Doch im Gegensatz zur Furcht vor dem Atomtod, hinter dem eine vom Menschen geschaffene Hochtechnologie steht, und im Unterschied zur Angst vor dem Terror, der im Nahbereich des Alltags droht, verhält es sich beim Corona-Virus anders: Der Erreger wird vom Angsthabenden als eine aus der äußeren Natur kommende Kraft wahrgenommen, die imstande ist, in seinen/ihren Körper einzudringen, um im intimsten Bereich des Menschen seine tödliche Macht von innen heraus zu entfalten.

Das Virus wirft den Menschen zurück auf sein biologisches Dasein. Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise ging es in erster Linie darum, am Leben zu bleiben (Infektionsschutz), das Im-Leben-Bleiben hatte sich diesem Ziel völlig unterzuordnen (Kontaktsperre). So beschnitten die verordneten Maßnahmen die Identität des Menschen als soziales und kulturelles Wesen. Das Corona-Virus, das weit entfernt auf dem Markt von Wuhan in China seinen Ausgang nahm, wird als ein nicht-menschengemachter, unsichtbarer und abstrakter Feind betrachtet, der von außen kommt. So stellte der französische Präsident Emmanuel Macron zur Rechtfertigung der Ausgangssperre fest: „Wir sind im Krieg“. Das macht das „Killervirus“ so bedrohlich.

Warum ist das so? Hat die Virus-Angst mit einer Entfremdung des Menschen von der Natur zu tun? „Wir sind die entfernten Nachkommen des Urknalls“ (Carl Sagan 1980)… Die Menschheitsgeschichte kann als ein Tausende von Jahren währender Entfremdungsprozess gelesen werden, der seinen einstweiligen Höhepunkt in der Corona-Pandemie hatte. Von der kognitiven vor etwa 70.000 Jahren über die landwirtschaftliche vor rund 12.000 Jahren bis zur wissenschaftlichen Revolution vor knapp 500 Jahren musste sich das sprachbegabte und denkfähige Tier namens Homo sapiens als „Mängelwesen“ (Arnold Gehlen) mit sich und der ihn umgebenden Natur, dessen Teil es war, auseinandersetzen, wollte es überleben.

In der landwirtschaftlichen („neolithischen“) Revolution, in der im Übergang zum Ackerbau und zu kleineren Familienverbänden die Idee individuellen Eigentums an Grund und Boden entstand (Gertraude Mikl-Horke 1999) sowie die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern einsetzte, erkrankten nachweislich wesentlich mehr Menschen als vorher; nach Einführung der Viehzucht vor allem an Infektionen durch den häufigen und engen Kontakt mit Vieh (Spencer Wells 2003). Dank all dieser Revolutionen wurde der Mensch zum unangefochtenen Beherrscher – und zur Bedrohung des Planeten Erde zugleich (Harari 2013).

Die Bändigung des Feuers vor rund 300.000 Jahren war, so der Universalhistoriker Yuval Noah Harari, „in gewisser Hinsicht … der erste Schritt auf dem Weg zur Atombombe“. Mit der Zündung der ersten Kernwaffe am 16. Juli 1945 begann das „Anthropozän“. Die aktuelle Öko-Krise ist der bedrohlichste Ausdruck für das neue Zeitalter. Im Anthropozän hat der Homo sapiens auf der Erdkruste eine künstliche Schicht von Strukturen – von Gebäuden, Straßen und Autos bis hin zu Elektroschrott und Plastikmüll – geschaffen, die man „Technosphäre“ nennt. Diese von ihm hervorgebrachte Menschenlast wiegt bereits mehr als Flora und Fauna in der Biosphäre zusammen: 50 kg pro Quadratmeter Erdoberfläche.

Wenn sich die Technosphäre dort verdichtet, wo der moderne Mensch mehrheitlich lebt, ist die Urbanisierung des Menschen Maßstab für seine Entfremdung von der Natur: Die globale Verstädterung ist weit fortgeschritten. So hat sich die Zahl der städtischen Bevölkerung weltweit zwischen 1950 und 2000 von 0,75 Mrd. auf 2,9 Mrd. vervielfacht, ihr Anteil an der Weltbevölkerung erhöhte sich von 29,8% auf 47% (Schulz/Swiaczny 2003). Europa hat seine Vergangenheit als überwiegend ländlich geprägter Kontinent hinter sich gelassen. So lebten 2018 rund 77,3% der Gesamtbevölkerung Deutschlands in Städten (Rudnicka 23.06.20). Obwohl nur 15% der Deutschen in Dörfern mit weniger als 5.000 Einwohnern leben, gelte auch für den ländlichen Raum, dass „wir eine urbanisierte Gesellschaft haben“, so die Geographin Ulrike Gerhard: „Stadt und Umland gehören zusammen“ (Zech 03.08.18).

Deutschland weist im europäischen Vergleich ein ausgeprägt „polyzentrisches Muster städtischer Entwicklung“ mit elf Metropolregionen auf. Der Anteil der Stadtbewohner in Europa, die angeben, in Gegenden zu leben, die mit verschiedenen Umweltproblemen zu tun haben, war in Deutschland vergleichsweise hoch (32.5 %). Dennoch war 2013 der Anteil europäischer Zweipersonen-Haushalte in städtischen Ballungsgebieten, die eine hohe Lebenszufriedenheit angeben, in Deutschland ebenso relativ hoch. Deutschland befand sich 2015 unter den europäischen Ländern, deren städtischen Haushalte zu mindestens 90% einen Internetanschluss hatten (Urban Europe 2016). Möchte der Deutsche das „typisch deutsche Kulturgut“ Wald nutzen, um sich von der bewegungsarmen Technosphäre zu erholen, trifft er/sie auf wiederaufgeforstete „Wirtschaftswälder“, „naturnaher Wald“ ist die Ausnahme.

Die Marxsche Theorie unterscheidet zwischen Selbstverwirklichung als „Gattung in der Natur“ und als „Individuum in der Gesellschaft“. Die Vergesellschaftung des zunehmend urbanisierten und digitalisierten Menschen – als Maß seiner Entfremdung von der Natur – ist auf Kosten des ersteren Verständnisses weit fortgeschritten. Im krassen Gegensatz zum Wildbeuter vor der Sesshaftwerdung des Homo sapiens ist der Naturkontakt des modernen Menschen sehr gering, er/sie lebt größtenteils in seiner/ihrer selbstgeschaffenen Technosphäre überwiegend urbaner Zentren. Diese stellen unter Corona „Brennpunkte für Ansteckungen“ dar, so der US-Ökonom Jeremy Rifkin (Handelsblatt 03.04.20).

Die menschengemachte Technosphäre dringt verstärkt – unter der Gefahr von Zoonosen – in bislang ungestörte Lebensräume ein, in der noch Wildtiere leben. Sie beherbergen als Wirte unzählige Viren, die der Mensch noch gar nicht kennt. Aus der Sicht von Flora und Fauna betrachtet, ist der Mensch das gefährlichere „Virus“. Die „Pandemie“ von knapp acht Milliarden konsumfreudiger Menschen weltweit ist die größere Gefahr – mit der sich der Mensch selbst bedroht. Der Naturentfremdungsprozess ist indes noch nicht abgeschlossen, schicken sich doch – „menschlich, allzu menschlich“ – geniale Geister an, das Anthropozän auf die Spitze zu treiben: Forschungen auf dem Gebiet der Biotechnologie (Gentechnik), der Cyborg-Technik (Maschine-Mensch-Schnittstelle) und des nicht-organischen Lebens (künstliche Intelligenz), die Harari (2017) und andere beschreiben, könnten zur Konsequenz haben, dass der Mensch seine eigene Biologie abschafft. Ein kleines Beispiel jenseits von Corona: Heute sind bei unerfahrenen Müttern zahlreiche „Still-Apps“ in Mode gekommen, die sie im jungen Baby-Glück zu benötigen glauben, um ihren Still-Rhythmus zu finden.

Der Mensch ist als biologisches Wesen Resultat der Evolution, Viren spielten in ihr eine zentrale Rolle. Sie sind „die entscheidenden Impulsgeber der genetischen Evolution“, weiß Hardtmuth: „Viren sind die Motoren für evolutive Erneuerung und Artenvielfalt. Und – die wohl wichtigste wissenschaftliche Entdeckung des 21. Jahrhunderts: Unser gesamtes Erbgut ist aus Viren aufgebaut“. Viren seien „äußeres, fliegendes Erbmaterial“, aus dem sich die Lebewesen im Lauf der Evolution ihre Gene zusammengebaut hätten. Wenn man nüchtern bedenkt, dass wir „mit jedem Salatblatt, das wir essen, etwa 1 Milliarde Viren zu uns nehmen“ und sich innerhalb der Körperzellen unzählige Viren tummeln, von denen wir „nicht einmal 1 Prozent kennen“, kann das Virus, grundsätzlich betrachtet, kein Feind sein, der von außen kommt. Eines seien Viren „am allerwenigsten – krankmachend!“ (Hardtmuth 2020).

Das bedeutet nicht, dass Viren – deren natürliches Wirken nicht auf die Tötung des Wirtes, von dem sie abhängen, gerichtet sein kann – auch tödlich sein können. Doch müsse in salutogenetischer Sicht auch die Frage gestellt werden, so Hardtmuth, warum viele Menschen an einem beliebigen Infekt nicht erkranken („Disposition und Konstitution“), anstatt beim „Ansteckungsgedanken (Exposition)“ zu verharren. Dass die Infektionserkrankungen im 19. und 20. Jahrhundert zurückgedrängt werden konnten, sei fast ausschließlich der (auch sanitären) „Verbesserung der Lebensverhältnisse“ geschuldet: Der zwischen 1860-1965 eingetretene Rückgang der Mortalität von damals bekannten Seuchen „zu beinah 90%“ ereignete sich, bevor Antibiotika eingeführt „und Schutzimpfungen allgemein verbreitet waren“, wie Hardtmuth R.R. Porter (1971/1981) zitiert (2020).